Une société d’histoire vieille de 179 ans

L’assemblée constitutive de la Société d’histoire de la Suisse romande réunit à Lausanne, le 6 septembre 1837, 45 membres fondateurs, tous Vaudois, sauf six d’entre eux qui représentaient les autres cantons romands. Ces intellectuels libéraux appartenaient tous à la bourgeoisie urbaine venue au pouvoir avec la Révolution de 1830: faut-il préciser qu’aucune femme n’y fut présente?

C’est au sein d’une institution libérale par excellence, la Société vaudoise d’utilité publique que deux hommes, Frédéric de Gingins-La Sarra (1790-1863) et Louis Vulliemin (1797-1879) suscitèrent la création de la SHSR avec l’ambition de contribuer à la réalisation du but général des Sociétés d’utilité publique : débattre des problèmes de société et proposer toute solution susceptible d’améliorer la vie de leurs concitoyens. Louis Vulliemin, le premier président de la SHSR de 1837 à 1855, expliquait ainsi sa conception du métier d’historien et les motifs de son engagement en faveur de la SHSR:

«Toujours davantage je me persuade que l’étude approfondie d’une époque et d’un point dans l’histoire est la méthode la plus sûre pour arriver à l’intelligence des choses humaines, à la condition toutefois qu’à son tour l’étude des choses humaines vienne féconder le champ péniblement sillonné. Rien de grand, rien de vrai, qui ne porte sur deux pôles, qui ne rallie les faits à l’idée et ne redescende de l’idée dans les faits […]. En même temps que, par tant de points, notre histoire est celle de l’humanité, elle porte un cachet qui lui est propre; car ce pays, qui est un carrefour de l’Europe, est aussi une terre d’abri, un lieu de retraite derrière les montagnes qui lui conservent son originalité» (Journal de la Société vaudoise d’utilité publique, t. XII, 1844, p. 360-362). Longtemps, la SHSR a privilégié l’histoire médiévale et l’édition de textes et se donna des allures élitaires et scientifiques, avec l’arrière-pensée d’éviter ainsi le débat politique. Fondée un an avant la Société d’histoire et d’archéologie de Genève et quatre ans avant la Société générale suisse d’histoire, elle est la plus ancienne des sociétés cantonales d’histoire de la Suisse romande. Vaudoise par naissance, la SHSR en conserve la marque : ses effectifs sont aujourd’hui encore à prédominance vaudoise, malgré l’effort fait dans les années 1980 d’élargir son implantation. Les femmes furent officiellement admises au sein de la Société en séance du 27 janvier 1908 – elles paraissent l’avoir fréquentée assidûment dès 1900 – et Mme Lucienne Hubler sera la première à en prendre la présidence de 1975 à 1978.

En 1838, la SHSR a lancé sa collection des Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande. À ce jour, la collection forme quatre séries et compte plus de 80 volumes, y compris les volumes hors série. En 2001, une nouvelle collection Pour mémoire a été ouverte pour accueillir des travaux de plus modestes dimensions. Si l’édition a constitué l’une des plus importantes activités de la SHSR, il ne faudrait pas cependant passer sous silence ses initiatives de sauvegarde du patrimoine, les nombreuses communications qui furent présentées lors de ses séances ordinaires – la première par une femme en 1906 – ou ses voyages d’études.

Tiré de Gilbert COUTAZ,

«La Société d’histoire de la Suisse romande : enjeux et défis en 160 ans d’existence»,

dans Annales valaisannes, 1996, p. 25-39

Assemblée générale à Romainmôtier en 1905

Assemblée générale à Romainmôtier en 1905

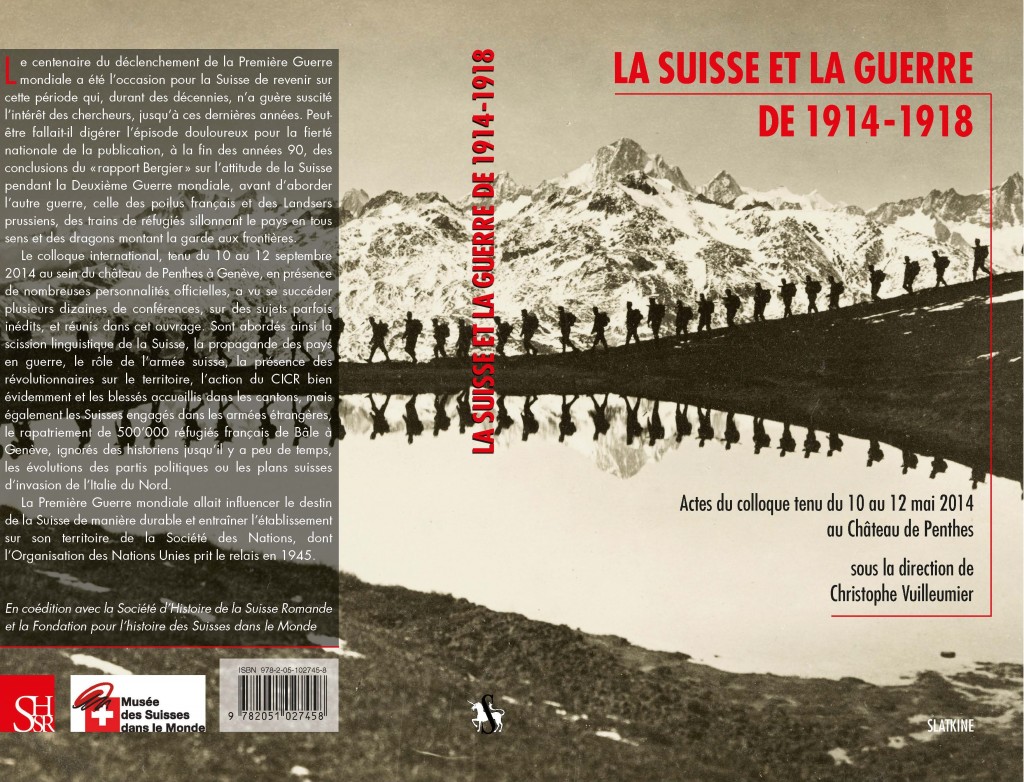

« Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été

« Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été

Commentaires récents