par cvuilleumier | 8 Juin 2016 | Histoire, Livres

« L’honneur au service du diable, crime de guerre et cruauté ordinaire », publié aux éditions Slatkine/Société d’Histoire de la Suisse Romande, signé par M. Olivier Meuwly, M. Hervé de Weck, M. Claude Bonard et moi-même, et préfacé par M. Dick Marty.

L’Histoire, un rempart contre les crimes de guerre?

FABIO LO VERSO (13 DÉCEMBRE 2016)

La guerre, une affaire ordinaire? Cet ouvrage, sérieux et mordant, fruit de la collaboration entre quatre historiens suisses *, questionne les notions de crime de guerre et contre l’humanité à travers une interrogation tranchante: quelle crédibilité, ou quelle confiance, apporter aux récits de guerre «sans une analyse méthodique permettant de recouper les faits réels»?

L’honneur au service du diable analyse le cas du général nazi Hans Schaefer, combattant sur le front de l’Est en 1943. «Appartenant à une caste imprégnée d’honneur et de fierté», il a été retenu innocent des crimes perpétrés par le régime hitlérien. Le travail d’investigation de Claude Bonard sur les témoignages et les faits de la bataille de Marseille, qui marqua en 1944 la capitulation du général Schaefer, sert de base à l’analyse méthodique de Christophe Vuilleumier — initiateur de ce projet éditorial — Hervé de Weck et Olivier Meuwly.

L’ensemble de cette partition à plusieurs mains oscille entre deux pôles. L’un, plongé dans l’obscurité, laisse transparaître les ficelles de l’impunité des responsables de crimes de guerre, se jouant de la notion d’imprescriptibilité, dont «les charmes illusoires risquent souvent de nous faire succomber», prévient Olivier Meuwly. L’autre, s’offrant à la lumière de la vérité, fait la part belle à l’expertise honnête et rigoureuse, dépassant l’aveuglement idéologique, source de blocages, et exhortant à ne pas confondre, comme le fait Hervé de Weck, histoire et mémoire, «deux approches du passé radicalement différentes».

En parcourant les 165 pages de cet essai paru chez l’éditeur genevois Slatkine, on a l’impression de percevoir l’écho tragique de l’enlisement du conflit syrien et de l’impuissance de la soi-disant «communauté internationale». L’Homme «serait-il donc frappé par une malédiction le condamnant à continuellement s’entre-tuer dans l’abominable tragédie de son histoire?» se demande Christophe Vuilleumier. Mais à travers ces pages, on est surtout saisi par l’ambition de ce collectif d’auteurs de faire de l’Histoire un rempart contre les crimes de guerre. Ce que les lois, «qui viennent à présent dire le bon et le mauvais», ne permettent pas.

Inaction et silence sont peut-être les pires ennemis de la paix. Il reviendrait aux gouvernements d’agir, et aux médias de dire la vérité, à condition qu’elle soit désintéressée. Mais, dans le huis clos mortifère des intérêts des Etats et des rédactions, les non-dits se multiplient, stérilisant les consciences. «La vérité sur les guerres nous aidera peut-être à démystifier certains de ses aspects, que d’aucuns ne manquent pas d’exalter», analyse, dans la préface, Dick Marty, ex-parlementaire fédéral, célèbre pour son enquête sur les prisons secrètes de la CIA. «Elle nous aidera peut-être à considérer et poursuivre les crimes contre la paix, avant même de devoir appréhender les crimes de guerre.» Voilà qui devrait être une affaire ordinaire.

RECENSION PARUE DANS L’ÉDITION DE DÉCEMBRE 2016

* Christophe Vuilleumier, expert de l’histoire helvétique du XVIIe et XXe siècles; Claude Bonard, auteur de divers ouvrages sur l’histoire militaire et sur les relations polono-suisses; Hervé de Weck, ex-rédacteur en chef de la Revue militaire suisse; Olivier Meuwly, responsable de la série Histoire dans la collection du Savoir suisse.

par cvuilleumier | 6 Nov 2015 | Histoire, Livres

Le 5 mai 1315, le vidomne rendait un jugement en faveur de la corporation des charpentiers genevois. Dès lors, ce métier et plus généralement les arts concernant le bois allaient être organisés de manière professionnelle.

Les magisters du bois de la confrérie de Sainct Blays et saincte Anneallaient traverser les siècles et connaître la réforme de Calvin qui devait modifier complètement leur organisation. Mais, si les saints avaient disparu, Dieu demeurait, tout comme les rabots des menuisiers, les faux des moissonneurs ou les couteaux des bouchers. Époque du temps lent s’écoulant au gré des saisons, du geste ancestral répété encore et toujours, de mots prononcés dans le vent, ère

d’un savoir oral, d’une connaissance manuelle, le vieux transmettant au jeune sa sagesse et la science de son art, toute la mémoire de ses prédécesseurs, les artisans du bois allaient connaître leur premier règlement «moderne», aux consonances étrangement contemporaines, en 1635.

S’approvisionnant au port au bois de Genève, les charpentiers allaient se spécialiser au gré du temps, devenant menuisiers, ébénistes ou encore parqueteurs.

Au XIXe siècle, ils allaient, sous la pression démographique et les évolutions politiques, resserrer les liens associatifs et former une structure professionnelle mêlant patrons et ouvriers, maîtres et apprentis. Confrontés à l’austérité de la Grande Guerre, plongés dans les affres des conflits syndicaux des années 1930 qui secouèrent Genève et finalement soumis à la crise de la Seconde Guerre mondiale, les artisans du bois parvinrent à maintenir leur cohésion jusqu’à nos jours.

Héritiers d’une tradition vieille de plus de 700 ans, légataires d’une association professionnelle constituée il y a un siècle, les métiers de l’art du bois constituent au XXIe siècle l’une des branches les plus actives du monde professionnel genevois.

par C. Vuilleumier

Revue de presse:

« Le gGmb fête ses 125 ans » in L’industriel du bois (14.01.2016)

« Un bel anniversaire » in Entreprise romande (15.01.2016)

« Des livres à offrir » in Le Chênois (24.12.2016)

« Cent vingt-cinq ans de métiers du bois a Genève » in Entreprise romande (18.12.2016)

« UNE ANNÉE DE JUBILÉ » in L’extension (14.12.2016)

« Une semaine, un livre » in Confédéré (27.11.2016)

par cvuilleumier | 9 Fév 2015 | Histoire, Livres

publié aux éditions Slatkine: http://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/69044-book-07210646-9782832106464.html

La Première Guerre mondiale ne se déroula pas uniquement sur les champs de bataille. Elle se développa, de manière insidieuse, dans les pays neutres, sous des formes moins sanglantes mais tout autant efficaces. La Suisse, à proximité immédiate des pays en guerre, parfois à quelques centaines de mètres des affrontements, allait être un terrain particulièrement propice pour l’espionnage. Allemands, Français, Anglais, Autrichiens, Turcs, tous développèrent des réseaux de renseignements sur le territoire helvétique, organisant à certaines occasions des opérations militaires entre Zurich et Genève.

Industriels suisses impliqués dans l’économie de guerre, tel Jules Bloch dont le train cheminait sans cesse de Bienne à Genève, chargé de fusées d’obus, Nachrichtenoffizier, comme Hans Shreck, chef du contre-espionnage allemand qui allait être arrêté par la police fédérale avant d’être exfiltré de la clinique dans laquelle il était interné, ou simples agents recrutés parmi la population locale, les espions allaient devenir une hantise dont les Suisses conservent un vague souvenir sans pourtant se rappeler les événements qui défrayèrent les chroniques cinq années durant.

L’historien Christophe Vuilleumier présente dans La Suisse face à l’espionnage, 1914-1918 un aspect peu étudié de la Première Guerre mondiale. Interview. (Payot 20 février 2015):

http://www.payot.ch/fr/dossiers-d’actualite/actualit-eacute-du-livre/la-suisse-la-guerre-et-l-espionnage

par C. Vuilleumier

par cvuilleumier | 15 Déc 2014 | Histoire, Livres

Phnom Penh tomba le 17 avril 1975. Les chars du Nord-Vietnam, frappés de l’Etoile d’or sur fond rouge, enfoncèrent les grilles du Palais présidentiel de Saïgon le 30 avril. A quelques jours près, l’ancienne Indochine disparut définitivement. Au Laos, le Pathêt Lao prit le pouvoir en déposant la monarchie le 29 novembre de la même année.

Couv relecture Michael

Les CHRONIQUES DE LA ROUTE MANDARINE, sont éditées par Indo Editions, Paris ( www.indoeditions.com) en perspective du quarantième anniversaire de la fin de la Guerre du Vietnam, en 2015.

La période relatée dans ces souvenirs, d’un ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Vietnam et au Laos, a été très particulière et circonscrite dans le temps. Au travers d’individualités extraordinaires relatées, du Premier ministre Pham Van Dong à l’enfant-poussière de Saïgon, c’est un peu l’histoire politique, sociologique et militaire entourant la fin de la Guerre du Vietnam, en avril 1975, et ses suites immédiates qui sont évoquées ici.

Les pays de l’ancienne Indochine étaient fermés, enfermés aussi. Les observateurs n’étaient guère nombreux là-bas, dans les années quatre-vingt, à voir et pouvoir dire.

par M. Michaël Flaks

par cvuilleumier | 3 Déc 2014 | Histoire, Livres

-

La frontière entre la Haute-Savoie et la Suisse, en particulier Genève, a été un enjeu durant toute la Seconde Guerre mondiale. Jusqu’en 1942, la Haute-Savoie, libre d’occupants, est l’unique territoire français ayant une ouverture sur une démocratie. Tout au long du conflit des réfugiés et des fugitifs, par milliers, tentèrent de rejoindre la Confédération, généralement avec l’aide de passeurs. Les occupants, Italiens, puis Allemands, tentèrent de maîtriser les flux de personnes, de marchandises. Les résistants, pour qui Genève était une sorte de base arrière, y trouvaient informations, fonds et soutiens.

C’est de l’importance de la frontière, des difficultés posées à ceux qui tentèrent de la franchir, au rôle de ceux qui tentèrent de s’affranchir des barbelés qu’est consacrée cette nouvelle publication de La Salévienne.

-

par Claude Barbier

-

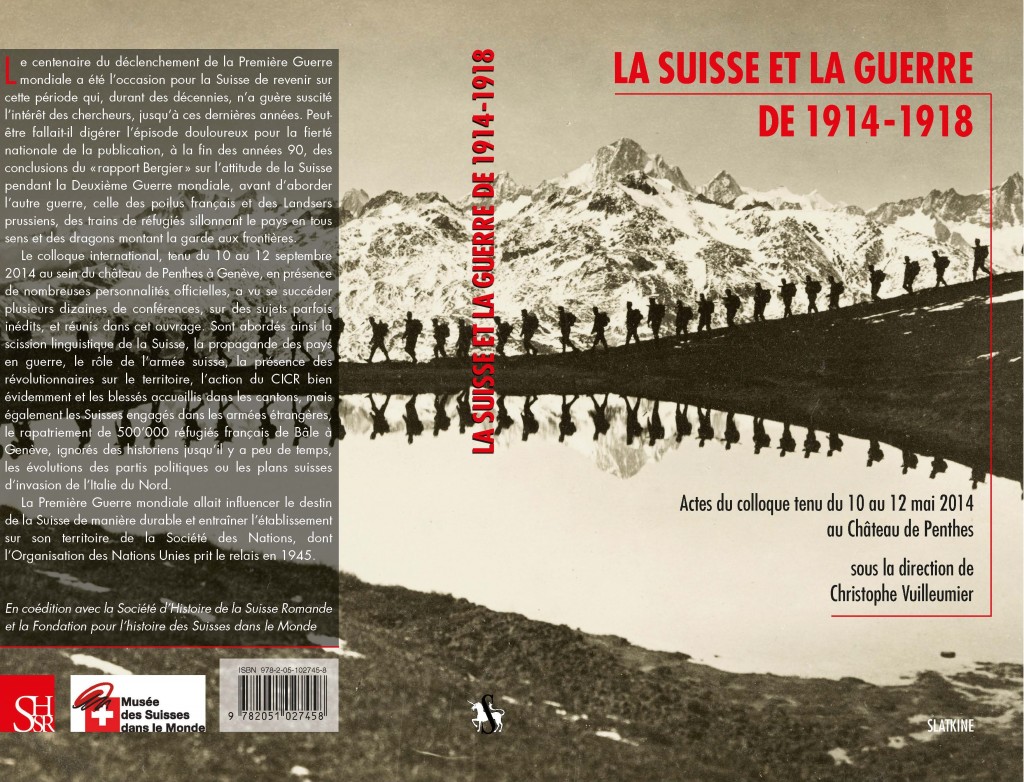

« Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été

« Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a été

Commentaires récents