La guerre, au-delà de ses aspects politiques, stratégiques, militaires et inhumains, a toujours représenté une parenthèse, un moment de non-droit, malgré toutes les conventions internationales, permettant à des volontés criminelles, personnelles ou institutionnalisées, de s’exprimer. Parmi la cohorte d’actes considérés comme répréhensibles, il en est un, un peu moins sanglant que d’autres, générant un écho particulier dans le temps, le pillage d’œuvres d’art !

Ce vol, le plus souvent légitimé par ses auteurs de multiples manières, revêt un aspect singulier de par la dimension extraordinaire de son objet. Ce dernier, d’une valeur financière difficilement estimable et doté d’une valeur artistique incomparable, possède non seulement un intérêt potentiellement monnayable sur le marché noir, mais également une dimension symbolique intéressant au premier chef l’autorité pour laquelle le vol est commis.

Les pillages commis par l’armée allemande lors de l’invasion de la Belgique en 1940 relèvent ainsi en large partie d’une dimension emblématique. Ce fut le cas par exemple de l’Adoration de l’agneau mystique qui avait appartenu au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III en 1821 et que l’Allemagne avait dû restituer en 1919 dans le cadre du traité de Versailles. En 1942, l’Allemagne nazie récupérait l’œuvre estimant que cette dernière lui appartenait et constituait en outre un produit de l’art germanique.

Les pillages opérés par l’armée allemande, en Belgique également, mais au cours de la Première Guerre mondiale relevaient d’une toute autre nature. Revendues à travers l’Europe mais plus particulièrement en Suisse à la fin du conflit, ces œuvres d’art permirent à un certain nombre de ressortissants germaniques de se constituer de véritables petites fortunes, et à certains Confédérés helvétiques de se créer des collections personnelles. Justifiant ces ventes par les situations difficiles de leur propriétaire originel qui venaient de traverser la guerre et qui étaient contraints de se séparer de leur patrimoine[1], ces entremetteurs frauduleux disparurent rapidement ne laissant guère de trace. Il ne semble pourtant pas inenvisageable de dégager des pistes de recherches en se basant sur un ensemble de sources, provenant non seulement des Archives fédérales allemandes mais encore des inventaires helvétiques.

The War, beyond its political, military, and inhuman aspects, has always represented a break, a moment of lawlessness, despite all the international conventions, allowing criminal wills, personal or institutionalized to express. Among the cohort of acts regarded as reprehensible, it is a little less bloody than others, generating a particular echo in time, the looting of art!

This flight, often legitimized by its authors in many ways, has a singular aspect because of the extraordinary dimension of the object. The value is hard to estimate but the objet has very often an incomparable artistic value, not only a potential interest for cash on the black market, but also an interesting symbolic dimension for the authority for which the flight is committed.

The Looting committed by the German army during the invasion of Belgium in 1940 had often a symbolic dimension. This was the case for example for l’Adoration de l’agneau mystique, which had belonged to the king of Prussia, Frederick William III in 1821 and that Germany had to return in 1919 under the Treaty of Versailles. In 1942, Nazi Germany was recovering the Artwork saying that it belonged to Germany and that the painting was a product of German art.

The lootings in Belgium committed by the German army during the World War I were part of a different nature. Sold across Europe but especially in Switzerland at the end of the conflict, these Artwork enabled a number of German to gather small fortunes, and some Swiss to create personal collections. Justifying these sales by the situations of their original owner who had passed through the war and were forced to sell their heritage, these fraudulent middlemen disappeared quickly leaving little trace. It does not seem inconceivable to identify paths of research based on a variety of sources, not only from the German Federal Archive but from swiss inventories too.

C. Vuilleumier

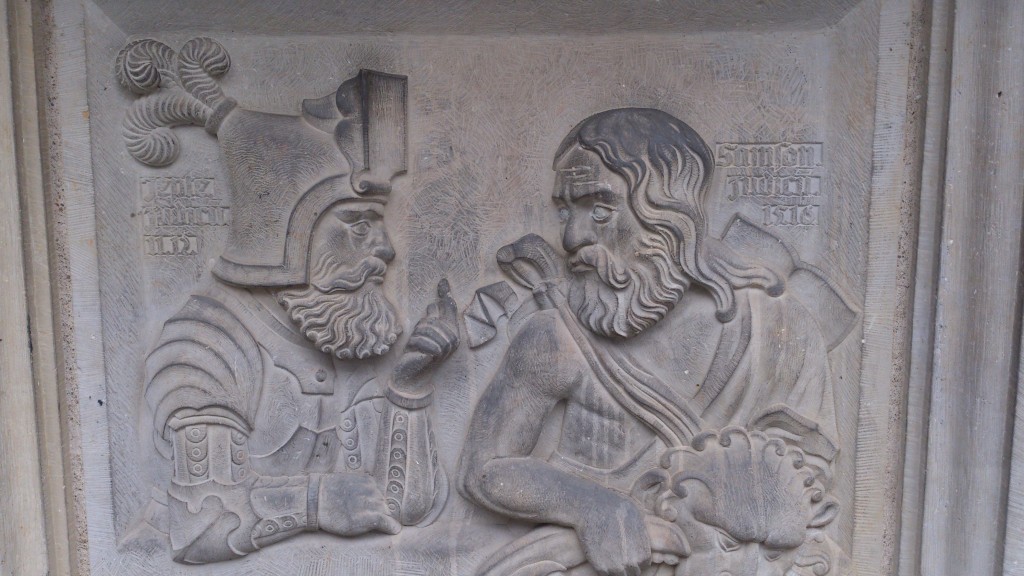

Marktplatz, Hildesheim

Marktplatz, Hildesheim[1] Christophe Vuilleumier, « Il n’y a rien à dire sur l’histoire de la Suisse pendant la Première Guerre Mondiale » in Revue administrative, Paris, 2013. Gazette de Lausanne, 19 mai 1918, p. 2.

Commentaires récents